Tout le monde se souvient des récents propos du Président de la République comme quoi ceux qui s’opposeraient au déploiement rapide de la 5G seraient des Amish ou des partisans de la lampe à huile.

Pour rappel, les Amish sont une communauté religieuse chrétienne connue pour mener une vie simple, pacifique et austère, se tenant à l’écart du progrès et des influences du monde extérieur [dixit Wikipedia].

Mais d’abord, qu’est-ce donc que la 5G, la « 5G quèsaco » comme diraient les anciens d’ici ?

Pour le comprendre, il faut commencer par un petit historique puisque 5G signifie Cinquième Génération ce qui veut dire qu’il y en a eu (au moins) 4 autres avant. C’est ce que nous allons voir dans ce premier article, qui sera suivi d’un second la semaine prochaine où je vous présenterai les tenants et aboutissants de cette future nouvelle norme de téléphonie mobile.

La 1G (qui ne portait évidemment pas encore ce nom) est apparue dans les années 80. En France, c’était le réseau Radiocom 2000 qui permettait de recevoir et de passer des appels téléphoniques depuis un véhicule, système réservé à quelques privilégiés vu le coût du matériel.

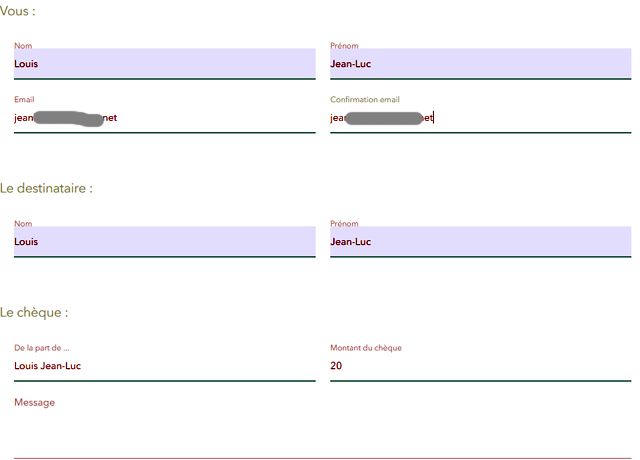

|

Poste téléphonique Mich7777 |

Le réseau 2G (dans les années 90) marque le passage de l’analogique au numérique. Il permet, en plus du transport de la voix, le transport de données de type SMS. Côté émetteur, le signal est échantillonné plusieurs milliers de fois par seconde et découpé en autant de « paquets » qui vont voyager indépendamment les uns des autres, de l’émetteur vers le récepteur.

Les différents paquets peuvent prendre des chemins différents, parcourir des milliers de kilomètres, pour être finalement recombinés à l’arrivée. Chaque paquet porte différentes informations d’identification (notamment un numéro d’ordre) ce qui permet de savoir à l’arrivée s’il en manque et de demander alors leur réémission.

Côté voix, la qualité du signal est généralement nettement moins bonne que ce qu’elle était avec le téléphone classique filaire type PTT.

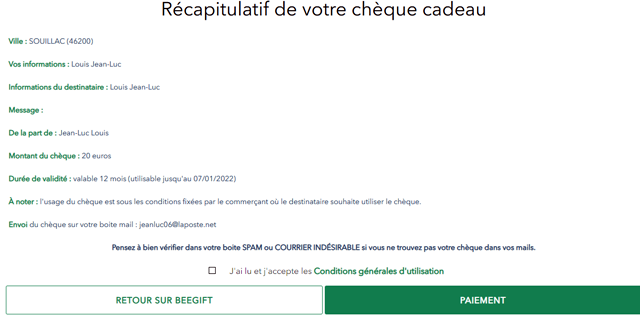

|

NOKIA 5190 GSM 2G |

Plus de 99% du territoire français est aujourd’hui couvert par la 2G mais il y a encore de nombreuses zones sur Gignac qui ne reçoivent que ces signaux. Lorsque vous êtes dans ces zones, votre téléphone 3G ou 4G bascule alors automatiquement en mode 2G, vous pouvez donc téléphoner et échanger des SMS mais c’est tout.

Allons-nous maintenant aborder la 3G ? Non ! Car entre la 2G et la 3G il y a eu la 2,5G, appelée aussi GPRS.

En effet, la 3G, telle qu’elle était prévue, n’étant pas encore prête, une évolution de la 2G a permis d’accéder à des services internet rudimentaires, ressemblant un peu à ce que proposait le minitel en son temps, c’est-à-dire un accès lent, mais un accès tout de même, à des services internet de base tels que la météo, les cours de bourse, les horaires des trains, et même la messagerie.

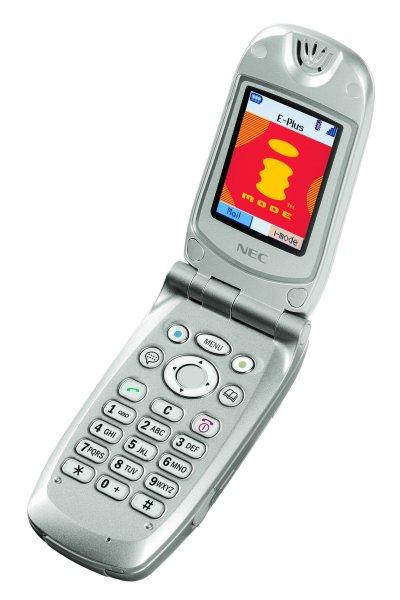

Ces téléphones disposaient d’un écran plus grand et en couleur, ainsi que de nouvelles fonctionnalités comme des jeux, une calculatrice ou la radio. C’était aussi la mode des écrans à clapet.

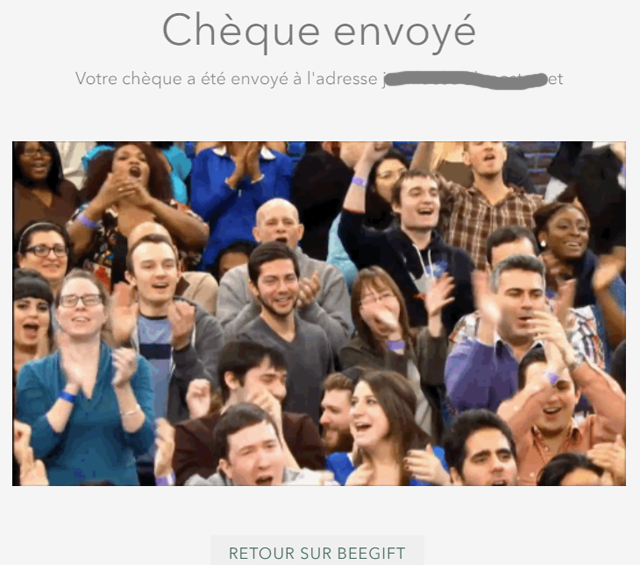

|

Le NEC N22i, sorti en 2003 |

Alors, on y arrive maintenant à la 3G ? Toujours pas ! Car entre la 2,5G et la 3G il y a eu la 2,75G, appelée aussi EDGE (quand lettre « E » apparaît en haut de votre écran à la place de « 3G » ou « 4G » ou « H+ »).

La principale différence entre le GPRS et le EDGE, c’est simplement un changement de fréquences qui se traduit, pour l’utilisateur, par un débit de données plus élevé et donc une vitesse d’accès plus rapide.

Le réseau 3G (enfin on y est !) est le plus populaire et le plus connu du grand public. Il permet de naviguer sur l’Internet, d’accéder facilement à son courrier électronique, d’envoyer des photos et des vidéos, ceci grâce à un débit et des vitesses 5 fois supérieures aux générations précédentes. C’est ce qu’on a appelé l’internet haut-débit.

Ces appareils possèdent dorénavant un grand écran tactile (le clavier physique a disparu) et se font appeler smartphones, car la fonction téléphone n’est plus qu’une fonction parmi d’autres : appareil photo, applications indépendantes (avec le Play Store ou l’Apple Store), etc.

|

En attendant la 4G, la 3G a elle aussi connu des améliorations, portant principalement sur les débits, que vous repérez avec les lettes « H » ou « H+ » qui apparaissent en haut de votre écran, selon le lieu où vous vous trouvez.

J’attire ici votre attention sur le fait que ces différentes normes n’ont rien à voir avec le nombre de « barrettes » que vous voyez également en haut de l’écran qui, elles, représentent la puissance du signal reçu, qui dépend en gros de la distance à laquelle vous vous trouvez de l’antenne.

Quant à la 4G, si elle apporte certaines évolutions techniques, celles-ci sont « transparentes » pour l’utilisateur qui ne bénéficie pas de nouveaux services à proprement parler. D’ailleurs, visuellement, rien ne permet de distinguer un téléphone 3G d’un téléphone 4G. Mais le marketing fait, une de fois de plus, croire qu’il s’agit d’une évolution fantastique pour pousser à de nouveaux achats puisque les téléphones prévus pour la 3G ne sont pas compatibles avec la 4G (nouvelles fréquences et nouvelles antennes). C’est aussi pour cela que vous voyez des forêts d’antennes sur les pylônes, d’autant que chaque opérateur (Orange, SFR, etc.) installe les siennes.

Et aujourd’hui, c’est la norme 4G+ qui est progressivement déployée, avec des vitesses encore accrues par rapport à la 4G de base, en attendant la 5G et les Amish dont je vous parlerai la semaine prochaine.