RTE France (Gestionnaire du réseau de transport d’électricité) rendait son rapport 2025 et son bilan prévisionnel le 9 décembre 2025. Le lendemain la Fédération Environnement Durable titrait un communiqué de presse : « DIX ANS DE MENSONGES : RTE RECONNAÎT ENFIN L’IMPASSE ÉNERGÉTIQUE FRANÇAISE. »

RTE vient de reconnaître l’échec de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE3). Dix ans de prévisions erronées et surévaluées, des milliards d’euros gaspillés et de projets inutiles: la France produit aujourd’hui 20 % d’électricité en trop ! La consommation d’électricité est loin d’avoir explosée comme prévu. Elle stagne à un niveau inférieur à celui d’avant la crise du Covid alors que les capacités de production n’ont eu de cesse d’augmenter.

Quelles conséquences ce système absurde et coûteux aura pour les usagers, les finances publiques et l’environnement ? Qui paiera pour cette gabegie ?

Alors que les réseaux électriques locaux sont déjà saturés et que les ménages accusent une hausse continue des factures pour financer un système inefficace, la France se retrouve aujourd’hui avec un système électrique surdimensionné, instable et ruineux. Le développement incontrôlé des ENR et leur fonctionnement intermittent fragilisent les centrales nucléaires mises à mal par une modulation excessive. La construction de gigantesques réseaux électriques inutiles a un coût pharaonique tandis que des milliards d’euros de subventions publiques sont engloutis pour produire un surplus d’électricité intermittente que personne ne consomme.

« La France ne manque pas d’électricité, mais de cohérence. On paie pour produire, puis on paie pour ne pas consommer ! » d’après la Fédération Environnement Durable.

Que cachent les prix négatifs ?

Le dernier rapport de la Fondation Concorde (think tank indépendant) confirme point par point cette analyse:

- Surproduction structurelle de 20 % au-delà des besoins, dû notamment au développement des énergies renouvelables

- Effondrement des prix, avec des prix négatifs récurrents en milieu de journée à cause du solaire

- Explosion incontrôlable des subventions aux ENR, 7,1 milliards d’euros en 2026 (évaluation CRE), soit 92,42 €/MWh par MWh ENR contre 85,62 €/MWh en 2025

Le rapport montre que le développement des ENR n’a pas été pensé uniquement comme un moyen de décarboner les usages de l’énergie: « Face au mur des réalités, le « à la place du nucléaire » est devenu le « en plus du nucléaire » ».

Ce constat ne fait que confirmer les travaux de l’historien des techniques, Jean-Baptiste Fressoz* qui montrent que l’histoire de l’énergie n’est pas celle de transitions mais celle d’addition de sources d’énergie.

Les pics de production des énergies intermittentes (comme le solaire en milieu de journée, surtout au printemps et à l’automne) font chuter les prix sur les marchés de gros pendant ces périodes de production au point de parfois devenir négatifs.

Ces prix négatifs pèsent fortement sur le coût budgétaire pour l’Etat. Pour les éviter, la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) a mis en place des primes de prix négatifs, qui indemnisent les producteurs pour ne pas produire.

Quel paradoxe ! Un dispositif qui, d’un côté, subventionne pour produire et, de l’autre, indemnise pour ne pas produire !

L’alerte de la CFE CGC, première force syndicale au sein d’EDF

Dans un courrier officiel au ministre de l’Industrie et de l’Énergie, Roland Lescure, du 23 décembre 2025 , la CFE CGC alerte sur les risques majeurs de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3).

Cette lettre particulièrement argumentée dénonce une PPE3 établie sur des hypothèses obsolètes, souligne le risque de déséquilibre du réseau par surproduction électrique, les surcoûts sur le long terme pour les finances publiques et les consommateurs, ainsi qu’une fragilisation inquiétante du parc nucléaire français. En effet, l’intensification de la modulation du parc nucléaire évoquée par RTE serait contraire à la prolongation de sa durée de vie. EDF a été établi un rapport à ce sujet mais il semble que le gouvernement en bloque la publication car elle signerait l’arrêt de mort de la PPE3.

Le syndicat alerte aussi sur le développement effréné des interconnexions, soutenu par la Commission européenne, qui permettent aux pays excédentaires d’exporter leur production photovoltaïque, exposant ainsi le réseau français à des « importations massives d’intermittence ». A la clé de ces importations: une déstabilisation économique et technique majeure du système électrique français.

En s’appuyant sur les alertes de RTE, de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) et sur le retour d’expérience du black-out ibérique d’avril 2025, le syndicat demande un ralentissement du développement des énergies renouvelables intermittentes, en particulier du photovoltaïque, et une révision urgente des trajectoires prévues par la PPE3. Il appelle le ministre à définir une trajectoire réaliste de développement des énergies renouvelables.

La surconsommation pour absorber la surproduction

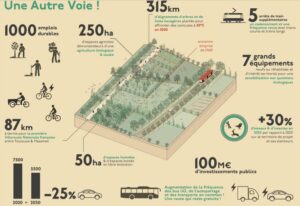

Parmi les scénarios proposés pour sortir de cette impasse, RTE préconise celui dit de « décarbonation rapide » qui propose d’accélérer sur l’électrification des usages (voiture électrique, sites industriels, datacenters…) pour absorber la surproduction tout en baissant les émissions de CO2.

C’est sans en mesurer les conséquences: l’extractivisme (avec ses impacts sur l’environnement, les droits humains, les équilibres géopolitiques…), une société toujours plus numérisée et le développement incontrôlé de l’IA (qui réduit nos capacités cognitives et nuit à notre pensée), l’accaparement des terres naturelles par les multinationales de l’énergie (portant atteinte à la biodiversité, aux paysages et à la souveraineté alimentaire)…

Une sobriété désirable

Pourquoi ne pas partir de nos réels besoins en énergie pour planifier la production énergétique ? Une conjecture qui ne peut ignorer la logique de profit qui crée sans cesse de nouveaux besoins, nous incite à consommer toujours davantage. Nous baignons dans un environnement où consommation d’énergie superflue et surconsommation vont de pair.

Or, les limites planétaires nous imposent de revoir nos modèles de production et de consommation. C’est pourquoi la sobriété représente un levier essentiel dans la transition énergétique et environnementale. Cependant, elle est toujours reléguée au dernier plan dans les stratégies de décarbonation.

En visant à réduire notre consommation d’énergie et de biens matériels par un changement en profondeur de nos comportements et de nos modes de vie individuels et collectifs, la sobriété remet en question les normes sociales qui structurent nos habitudes de consommation. Pour l’association Négawatt et le Shift Project la sobriété n’a rien de punitif. Au contraire, elle présente de nombreux cobénéfices. Elle induit le partage des ressources et va de pair avec la solidarité et le bien-être partagé. Elle ouvre sur la perspective d’un modèle de société tout à fait désirable.

Pour lire l’intégralité du rapport de la fondation Concorde, c’est ICI

Pour les plus courageux, voici la synthèse du dernier bilan prévisionnel RTE ICI