Les perspectives de l’Occitanie et du Lot

Le conseil départemental du Lot a présenté, le 14 décembre 2020, sa charte en faveur du développement des énergies renouvelables dans le Lot dans laquelle il se fixe comme objectif: « impulser un développement maîtrisé de la méthanisation ». Parmi ses actions programmées en 2021: « Une étude sur la méthanisation pour mettre en perspective les gisements avec les besoins du territoire et préciser les zones propices au développement d’unités de production ». Les communautés de communes, le Parc naturel régional des Causses du Quercy, les principales structures lotoises compétentes en matière d’énergie ainsi que tous les acteurs impliqués dans l’aménagement et le développement du territoire s’engagent aux côtés du département pour poursuivre cet objectif.

L’ambition du département s’inscrit dans la stratégie globale de la région Occitanie dont l’objectif est de devenir une « Région à énergie positive » (REPos) à l’horizon 2050. Cette dernière déclinant elle aussi ce qui a été fixé au niveau national pour lutter contre le changement climatique à travers les feuilles de route de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) dont l’objectif est d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, de réduire les consommations énergétiques des Français, de promouvoir les énergies renouvelables, de garantir l’indépendance énergétique…

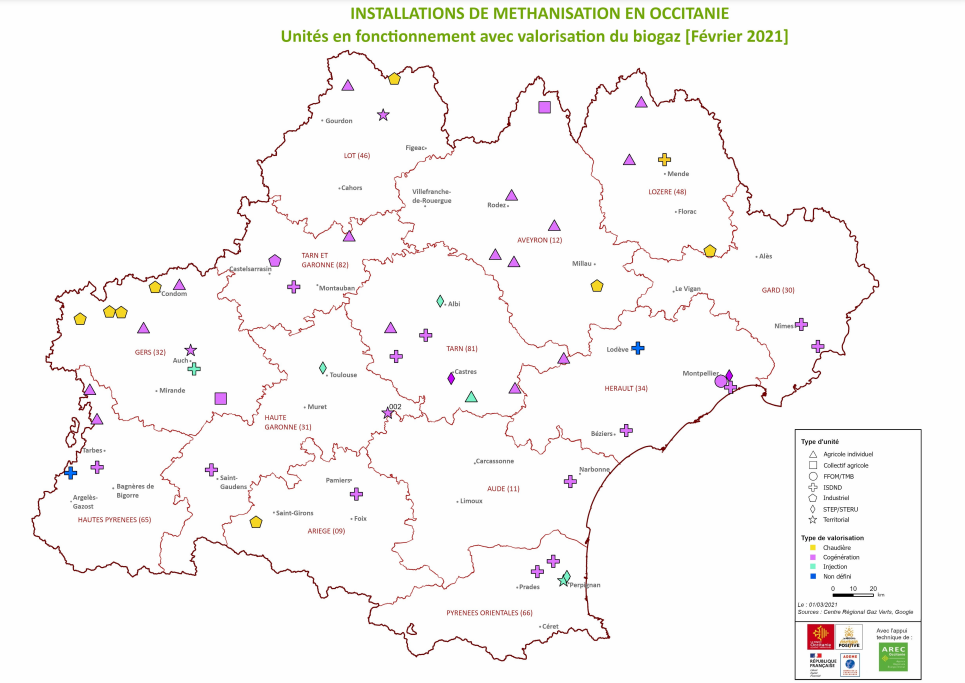

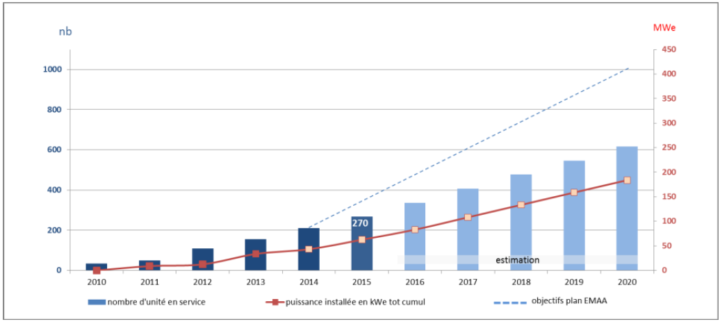

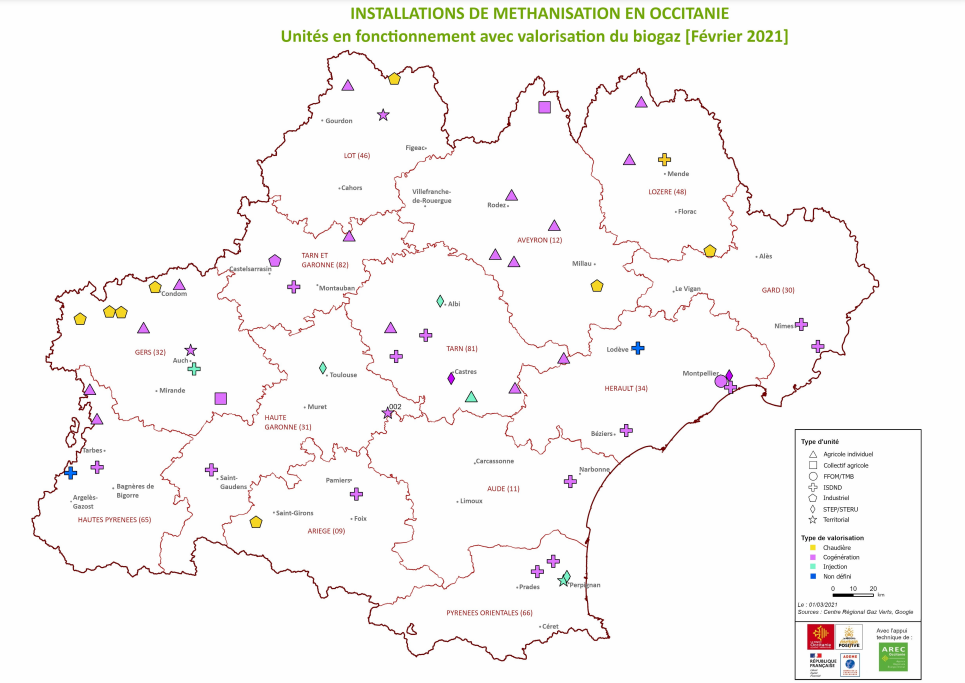

Selon l’ADEME en Occitanie, cette dernière est la première région de France pour la recherche sur la méthanisation tant publique que privée (Montpellier, Narbonne, Toulouse) et le nombre de constructeurs (Arkolia, Naskéo, Valbio, etc.) commercialisant leur technologie en France et hors de nos frontières. En 2021, l’agence recensait 53 unités de méthanisation en Occitanie.

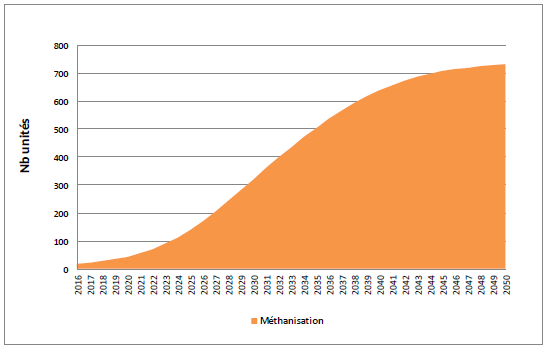

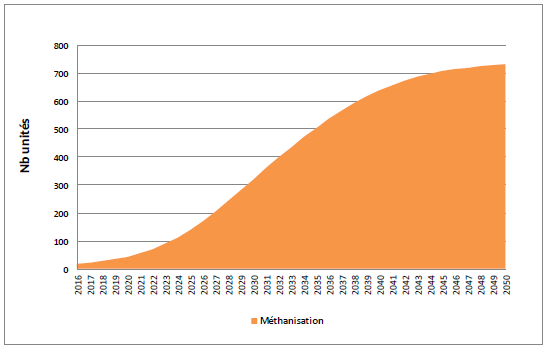

Un premier Schéma Régional de la Biomasse (SRB), partenariat entre État et Région Occitanie, a vu le jour en septembre 2019. Il est le résultat d’une étude menée par Solagro (cabinet conseil méthanisation), Faig bé (cabinet conseil dans la gestion forestière et le bois énergie) et L’Artifex (bureau d’étude en environnements). On peut s’interroger sur le fait que cette étude ait été confiée à trois structures qui sont rémunérées par les porteurs de projets du territoire… Selon ce Schéma, pour atteindre les objectifs, il faudrait passer d’une production de 239 à 11 126 GWh d’énergie primaire produite par méthanisation d’ici 2050, soit développer un parc d’environ 720 unités de méthanisation sur la région.

Trajectoire du nombre d’installation d’unités de méthanisation en Occitanie jusqu’en 2050

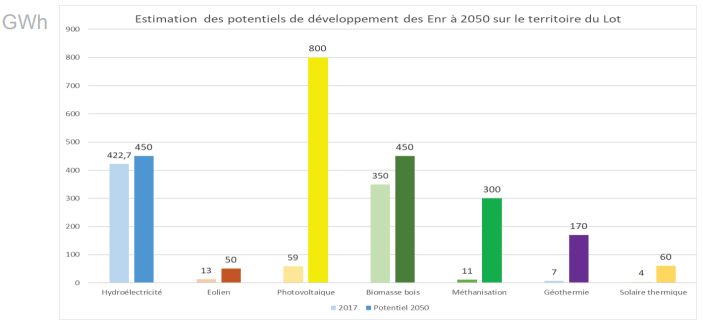

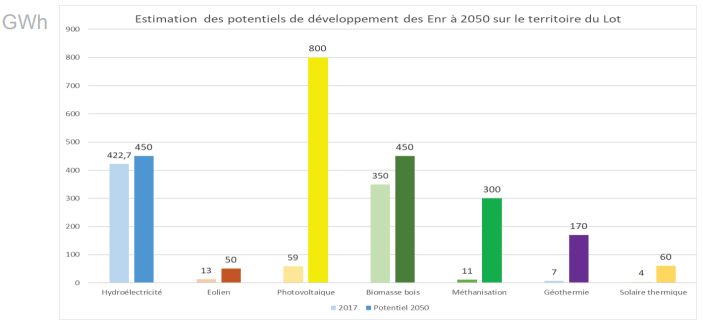

A l’échelle du Lot, la stratégie des signataires de la Charte départementale pour le Développement des projets EnR en vue de devenir un département à énergie positive (DEPos) à l’horizon 2050 est de baisser progressivement de 40 % la consommation actuelle d’énergie pour revenir à 2400 GWh/an. Dans le même temps, il faut augmenter la production d’énergie renouvelable actuelle de près de 1000 GWh/an pour faire coïncider consommation et production. Un état des lieux des gisements potentiels encore disponibles dans le Lot en matière d’EnR a été réalisé. Il en est ressorti que « les potentiels de développement reposent sans conteste sur trois énergies : le bois, le photovoltaïque et la méthanisation ».

Selon la Charte, « produire 1000 GWh/an suppose par exemple d’installer 1 700 ha de panneaux photovoltaïques ou 180 méthaniseurs, 1 170 chaufferies bois, 180 éoliennes… » et cela implique « une nécessaire massification de la production qui peut conduire à autoriser voire impulser directement de gros projets dans des conditions très spécifiques ». Selon les calculs de Jean-Claude Brenot (membre de l’Observatoire scientifique participatif de la méthanisation) dans un article de la Vie Quercynoise, le scénario méthaniseur correspond à « un méthaniseur tous les 3,5 km dans la surface agricole utile ! Sans compter les exceptions : les zones Natura 2000, le PNR, les zones Znieff de type 1, et… tous les merveilleux sites qui font le bonheur des touristes… et des Lotois. » Pour le scientifique, même une petite part de ces 180 méthaniseurs destinerait les terres à la production d’intrants développant « l’énergieculture ».

La méthanisation aujourd’hui dans le Lot

En 2015, d’après le Plan Départemental de gestion des déchets quatre entreprises lotoises utilisaient la méthanisation dans le cadre du traitement de leur déchets: Andros et Boin sur la même unité industrielle à Biars-sur-Cère (biogaz dédié à une chaudière et surplus brûlé par une torchère, plan d’épandage du digestat sur 395,10 ha répartis sur 10 communes), les vignobles Les Côtes d’Olt à Parnacet et la fromagerie l’Etoile du Quercy à Loubressac (70 emplois, 19 M/an de Rocamadour) qui utilise le petit lait comme intrant (ces deux dernières unités n’étant pas répertoriées sur la carte ci-dessus). Concernant la fromagerie, des soucis techniques (concentration élevée de phosphore dans la rivière la Bave en aval de la station) l’ont obligée à réduire de trois-quarts l’utilisation de son méthaniseur.

Le Garrit Energie Environnement à Mayrac

Les deux autres unités répertoriées sont également dans le nord du département. Il s’agit d’abord de LG2E, Le Garrit Energie Environnement créé en 2011 par Joël Laverdet, précurseur et éleveur de porcs à l’époque. L’entreprise transforme de la matière organique issue de l’élevage et de l’horticulture mais aussi des déchets de l’industrie agroalimentaire dont les graisses, et produit par cogénération de l’électricité et de la chaleur. En 2017, l’unité s’agrandit et passe de 30 tonnes /jour d’intrants à 60 t/jour et d’une puissance thermique de 170 kW à 340 kW. Les intrants se diversifiant (en plus des lisiers, fumiers et CIVE, introduction d’eaux usées, bacs à graisse, déchets et huiles de friture, graisse d’abattoirs, contenu de panses animales), une unité d’hygiénisation à 70 degrés a été ajoutée pour les sous produits animaux ainsi qu’un post-digesteur de 4 000 m3 afin d’augmenter le temps de séjour des digestats en milieu fermé (passage d’un temps de séjour de 33 jours à 85 jours minimum.). Le plan d’épandage est passé de 266 ha à 785 ha sur 9 communes (22 exploitants agricoles) et le rayon d’approvisionnement est limité à 150km afin de réduire les transports à moins de 1h30 du site.

Unité de méthanisation Bioquercy à Gramat

La dernière et la plus grosse unité de méthanisation en fonctionnement est celle de Bioquercy à Gramat qui alimente la polémique depuis plusieurs années. En partenariat avec Fonroche énergie, elle produit par cogénération le chauffage des locaux et des cuisines de la conserverie La Quercynoise (670 salariés). Bioquercy en quelques chiffres: 130 tonnes d’intrants/jour avec 48 % de déchets agricoles (lisiers et déchets végétaux) et 52 % de déchets d’industries agro-alimentaires (dont 21 % de déchets d’abattoirs), 45 000 m3/an de digestats épandus sur 4 525 ha (71 agriculteurs), production de 12 GWh d’électricité injecté dans le réseau public de distribution et de chaleur (70% des besoins de l’abattoir). La capacité totale de digestat est de 17 000 m3 (environ quatre mois et demi de production) avec en complément du site principal, quatre sites de stockage du digestat décentralisés à Lacapelle-Marival, à Durbans (cuve béton de 5 000 m3), à Montvalent (idem), à Fontanes du Causse (une poche souple de 950 m³) et des stockages complémentaires chez certains exploitants agricoles fournisseurs de lisier.

Dans cette unités aussi, les intrants nécessitent que les matières soient broyées, homogénéisées, hygiénisées (1 heure à 70 °C) puis mises dans un digesteur pour un cycle de transformation d’environ quarante-cinq jours.

Selon un rapport d’expertise établi par le Ministère de la transition écologique et solidaire en septembre 2019, l’unité industrielle de Gramat a rencontré, dès sa mise en fonctionnement en 2017, « des difficultés d’exploitation avec notamment des émissions d’odeurs sur le site, des fuites sur les stockages intermédiaires et des contestations sur les effets de l’épandage de digestat sur la faune des sols et les abeilles ». La mission d’expertise a établi en 2018 deux mises en demeure de l’exploitant de procéder à des adaptations pour y remédier. Elle a également débouché sur la mise en place d’un Observatoire scientifique participatif pour le suivi des impacts potentiels. Si les 11 associations et collectifs consultés * se félicitent de la création de l’Observatoire en revanche ils estiment que le rapport relatif aux conditions d’exploitation du méthaniseur de Gramat n’a pas répondu à toutes leurs questions (Remarques de l’AmiE).

*le CSNM (Collectif Scientifique National Méthanisation raisonnée), le Collectif Citoyen Lotois, le CNVM (Collectif National Vigilance méthanisation), Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, FNE midi Pyrénées, le GADEL, Espeyroux environnement, le collectif des riverains, Maisons paysannes de FR, la Confédération Paysanne et l’association AmiE (Alerte méthanisation industrielle Environnement).

Cinq autres projets d’unités de méthanisation sont en cours de réalisation dans le nord du département. L’entreprise FOUCHENERGIES au Vignon-en-Quercy (fusion des communes de Cazillac et des Quatre-routes-du-Lot) a été créée en juin 2020 et son unité de méthanisation à la ferme d’une capacité de 180 Kwh est en construction. Elle prévoit d’être autonome en intrants car l’exploitation agricole est importante (environ 400 truies naisseur engraisseur + élevage ovin). Elle produira par cogénération de l’électricité pour le réseau et récupérera une partie de la chaleur pour chauffer les bâtiments d’élevage.

Dans le Ségala-Limargue, un projet de 4 unités de méthanisation agricole rapprochées (dont trois espacées d’environ 6 km). Il s’agit d’unités regroupant plusieurs exploitations agricoles:

– A Gorses, SAS HAUT-SEGALA BIOENERGIE avec 11 exploitations agricoles

– A Labathude, SAS SUD SEGALA BIOENERGIE avec 7 exploitations agricoles

– A Espeyroux, SAS LIMARGUE BIOENERGIE avec 11 exploitations agricoles

– A Viazac, SAS VIAZAC BIOENERGIE à Viazac avec 4 exploitations agricoles

A Labathude, les travaux sont en cours tandis qu’à Espeyroux, le maire est en désaccord avec le choix du site d’implantation et à Viazac, le maire a refusé de délivrer le permis de construire au nom de l’intérêt général et des risques encourus. Néanmoins, il n’est pas exclu que des instances supérieures fassent passer ces projets en force. Ce projet de méthanisation multi sites nécessiterait environ 83 500 tonnes/an d’intrants et produirait 81 500 tonnes/an de DIGESTAT liquide épandu sur 4052 ha tandis que 40% du biogaz produirait de l’électricité et 60% de la chaleur qui ne serait pas valorisée.

Ce projet suscite de nombreuses inquiétudes car selon l’Association Espeyroux Environnement, le Ségala est le « Château d’eau du Lot » et l’épandage du digestat en zone humide risque de polluer les sources et les rivières (source du Drauzou à Labathude, le Bassin de l’Ouysse à Espeyroux, les rivières du Bervezou et du Célé à Viazac).

Géologie lotoise et méthanisation

Si la création d’une mission ministérielle pour enquêter sur la méthanisation pratiquée dans le Lot a été une première nationale, c’est que notre territoire montre certaines spécificités géologiques. Au-delà des manquements de la société Fonroche à Gramat concernant la persistance des odeurs pestilentielles et les accidents dus à la rupture de poches de digestat, c’est le mode de méthanisation retenu à Mayrac comme à Gramat au regard de la nature karstique des sols qui pose le plus question. C’est aussi ce qui explique qu’autant de scientifiques de renon* aient pris position dans ce dossier.

*Pierre Aurousseau, agronome et professeur honoraire en Science du sol et Science de l’environnement, Guy Astruc, géologue, Michel Bakalowicz, hydrogéologue du karst, Lydia et Claude Bourguignon, ingénieurs agronomes, Jean-Christophe Castel, paléontologue du Musée de Genève, Gilles Deluc, Dr en médecine spéléo et en préhistoire, Brigitte Delluc, Dr en Préhistoire, Pierre-Yves Demars, Préhistorien CNRS, Michel Kaemmerer, Ancien enseignant à l’ENSAT, École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, Mathieu Langlais (université Bordeaux-CNRS), Michel Lorblanchet préhistorien, Michel Philippe, péléontologue (Musée de Lyon) et Pierre Rabhi, l’un des pionniers de l’agriculture biologique en France (tous signataires de tribunes dans la Vie Quercynoise).

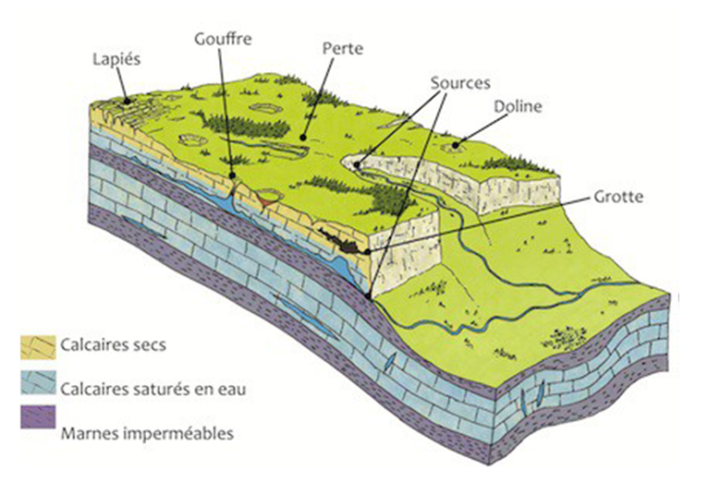

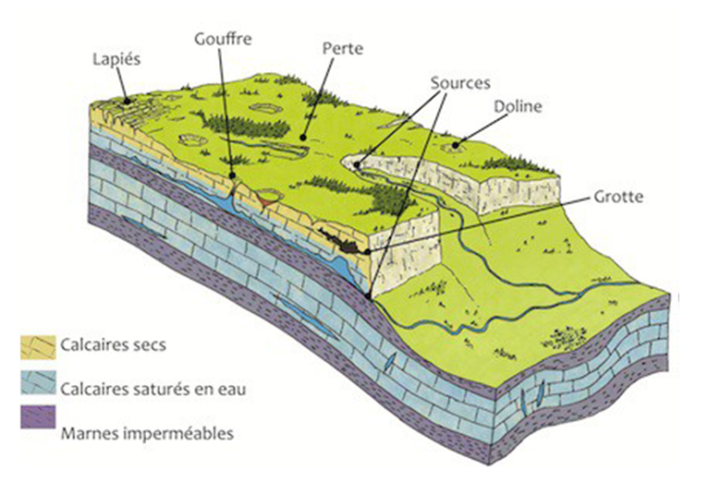

Tous les lotois connaissent les particularités du sol karstique dans lequel les eaux de pluie s’infiltrent en formant des dolines, pertes et gouffres. En effet, la circulation des eaux, et parce que celles-ci sont chargées en CO2 qui leur confère des propriétés acides, provoque la dissolution et l’érosion mécanique des roches carbonatées. Lors d’une conférence à Floirac (Conférence Méthanisation), le préhistorien Michel Lorblanchet, né à Saint Denis-lès-Martel, donne en exemple une doline du causse de Martel (avec photo à l’appui) qui comme beaucoup comporte en son centre un petit gouffre. Celui-ci se comporte comme un entonnoir dans lequel convergent tous les ruissellements sur la parcelle, avec accès direct aux rivières souterraines. Ce qui explique en partie qu’en cas de forte pluie, l’infiltration vers les nappes phréatiques est très rapide en sol karstique.

Coupe aquifère karstique

Le préhistorien insiste sur la grande vulnérabilité des causses de Martel et de Gramat au centre desquels se trouve la Dordogne qui fait office de « grand collecteur » des épandages de toutes sortes. La rivière est de plus en plus menacée d’eutrophisation par les renoncules aquatiques. Dans son intervention de Jean-Louis Thocaven, spéléologue d’expérience, compare le causse à une éponge où l’eau de pluie s’infiltre par trous et fentes vers le bas et dans la réalité elle rejoint directement les rivières souterraines. Lors de la descente dans un gouffre proche d’un tas de fumier, il a pu constater le ruissellement d’un liquide noirâtre jusqu’à un ruisseau qui s’écoule vers une station de pompage d’eau « potable ». A plusieurs reprises, Michel Lorblanchet a également alerté par voie de presse sur la pollution par les effluents d’élevage des grottes habitats ou ornées (une centaine sur ces deux causses).

Nous sommes en mesure de nous interroger comme Sabine Houot de l’INRA (spécialiste des digestats) sur le fait que le Lot ait perdu en 2012 son classement en Zones Vulnérables Nitrates (dose d’azote 170kg/ha au lieu de 350 kg/ha). Si le Ségala Lotois et les Causses du Quercy avaient ce classement comme c’est le cas pour les communes des Grands Causses et du Ségala Aveyronnais alors il faudrait 18 000 ha d’épandage de digestat au lieu de 9 000 ha prévu pour les sites de méthanisation réunis de Mayrac, Gramat et du Ségala. Pourtant plus de 90% des sols destinés à l’épandage du digestat présentent soit des sols peu épais, soit des sols hydromorphes, ce qui proscrit tout épandage avant la pluie. En effet, il n’y a aucune raison que le digestat ne suive pas les mêmes voies que l’eau de pluie vers les eaux souterraines.

Cascade du saut de Vieyres – Lamativie

Le digestat en question

D’après le site Infométha, le digestat s’utilise en substitution aux autres fertilisants (lisiers, engrais minéraux) car la méthanisation de co-produits agricoles conservent les éléments fertilisants qui se retrouvent dans le digestat. Mais contrairement aux matières non digérées (fumier, lisier), l’azote (N) qui se trouve minéralisée dans le processus de digestion est surtout sous forme ammoniacale. Une toute petite partie de cette forme ammoniacale (NH4+) est directement assimilée par les plantes tandis que le reste peut-être nitrifié ou volatilisé: » NH4+ est très sensible à la volatilisation et si le digestat est épandu sans précautions, plus de 80% de l’azote peut être perdu [Bodèle et al., 2018] ». Il est précisé aussi que NH4+ est très réactif et se transforme facilement en nitrates NO3 – (principale forme d’azote assimilé par les plantes) mais que « c’est également cette forme qui est le plus sensible à la lixiviation. Il convient donc d’être très vigilant aux apports d’azote lors de l’épandage du digestat car le surdosage peut avoir de lourdes conséquences sur la pollution de l’eau. » De son côté, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Avis de l’ANSES utilisation du digestat p.7) préconise que pour le digestat, il conviendrait d’ajouter la mention « Une attention particulière doit être portée à la protection des eaux souterraines lorsque le produit est appliqué dans des régions où les eaux souterraines sont identifiées comme vulnérables ».

Pierre Aurousseau dans une publication de la Vie Quercynoise rappelle qu’on apporte avec les fumiers et lisiers environ 43,50 millions de tonnes de carbone chaque année dont la moitié est transformée par les micro-organismes du sol, en gaz carbonique, l’autre partie allant dans le sol. C’est ce que l’on appelle l’humification. Dans le même temps, la vieille matière organique du sol se minéralise. Et l’équilibre veut qu’on apporte autant de matière organique que celle qui se perd. Le carbone (C) apporté dans le sol va y rester 50 à 66 ans en moyenne, c’est autant de temps qu’il ne s’échappera pas sous forme de gaz carbonique dans l’atmosphère. Or, l’intensification dans l’agriculture (approfondissement des labours, engrais minéraux, lisier…) a entraîné une baisse du taux de matière organique dans les sols.

- Où est passé le carbone ?

Les intrants qui entrent dans le méthaniseur contiennent du carbone mais celui-ci se combine à l’hydrogène pour former le méthane (CH4). C’est le problème que soulève Pierre Aurousseau, le carbone qui est entré dans le méthaniseur ne va pas dans le sol. Le digestat est pauvre en carbone et riche en azote ammoniacal et cela déclenche une faim en carbone: « On dit que les micro-organismes du sol vont avoir faim en carbone. » En d’autres termes, le rapport C/N est trop bas pour faire de l’humus. En diminuant les taux de matière organique de nos sols, la méthanisation entretien donc le processus enclenché avec les engrais minéraux avec une perte de la fertilité et de la perméabilité à l’origine de ruissellements importants.

D’ailleurs, pour limiter ces phénomènes, Infométha déconseille aux agriculteurs de ne pas méthaniser des résidus de cultures s’il n’y a pas d’intercultures derrière car la dégradation aux champs des résidus de cultures compense en partie cette perte en carbone et permet de réduire la charge de nitrates dans le sol et de limiter la lixiviation.

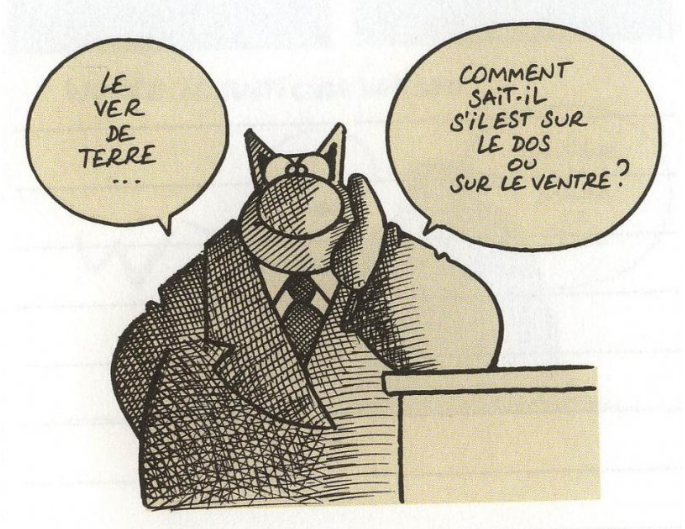

Cependant, le digestat pose d’autres questions. Comparé au compost où il y a peu de perte d’azote car il est transformé en nitrite, dans le digestat l’azote est volatil et libéré lors de l’épandage sous forme de gaz ammoniac toxique (NH3) et d’ions ammonium, très lessivables. La teneur en ammoniac du digestat et la présence de métaux lourds (cadmium, plomb, mercure, zing, cuivre…) sont un risque pour la faune du sol et la contamination de l’eau. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a établit un cahier des charges pour l’utilisation du digestat mais elle conclue celui-ci en disant qu’il « ne permet pas de garantir l’innocuité des digestats vis-à-vis des organismes terrestres, en particulier les macro-organismes du sol. Aussi, il est recommandé que des tests d’impact, notamment sur la reproduction des vers de terre, soient réalisés sur quelques digestats représentatifs. » (Avis de l’ANSES utilisation du digestat)

Ruche voisine décimée après l’épandage, cadavre de vers de terre à la surface du digestat ont été relatés près d’Alvignac sur des parcelles desservies par Bioquercy (La Dépêche du Lot). Les dégagements de gaz ammoniac sur sol caillouteux au cours des épandages de digestat brut liquide expliqueraient la surmortalité des abeilles et autres insectes selon un autre article.

Malgré l’hygiénisation à 70° d’une partie des intrants pendant 60 min, les critères d’innocuité du digestat sur le plan bactériologique sont aussi remis en cause par l’ANSES. En effet, celle-ci a refusé l’homologation du digestat provenant de l’unité jumelle de Bioquercy gérée aussi par Fonroche, Fertibio-Villeneuvois de Villeneuve sur Lot, entre autre pour « dépassement des critères d’innocuité pour Clostridium perfringens et entérocoques » avec baisse de la reproduction des vers de terre de 50 %. Alors que pour l’agence, un compostage de 3 jours à 70° contribue à la destruction des spores (la Vie Quercynoise). Ce sont aussi tous les autres germes pathogènes opérant dans la fermentation anaérobique qui se retrouvent dans le digestat (bactéries butyriques, staphylocoques, salmonelles…) et menacent la faune et contaminent l’eau. Pour l’ANSE, les intrants peuvent apporter à la fois des bactéries antibiorésistantes mais aussi des résidus d’antibiotiques qui se retrouvent dans le digestat.

C’est aussi la pollution de l’eau dans le Lot qui est montrée du doigt par les associations: « la rivière souterraine de la grotte du cirque à Assier qui alimente un captage est polluée par des germes pathogènes » et beaucoup de communes lotoises ont une eau de qualité médiocre. Selon les auteurs, si le bassin d’alimentation de l’Ouysse (500 km2) qui lie le Ségala et les Causses était contaminé ce serait 60% des lotois qui seraient touchés. L’association AmiE souligne que même bactériologiquement pure, l’eau captée doit être traitée, en général au chlore, qui, avec les composants organiques du digestat, génère des produits cancérogènes.

Vallée de l’Ouysse – Moulin de Cougnaguet

Les procédés lotois de méthanisation

Si la méthanisation dans le Lot à sol karstique inquiète, c’est aussi parce qu’elle engage certaines pratiques. Cela concerne tout d’abord les matières premières utilisées. Il est étonnant que l’on ne retrouve pas dans la liste de celles répertoriées par l’ANSES (Avis de l’ANSES utilisation du digestat), les déchets d’abattoir. Parmi les produits d’origine animale, on ne trouve que les sous-produits animaux issus de l’industrie laitière.

Ensuite, dans la majorité des installations de méthanisation en France, on n’épand pas de digestat brut liquide, comme c’est le cas dans le Lot selon Pierre Aurousseau. Le digestat subit un traitement secondaire voire même tertiaire et le plus souvent donne lieu à une séparation entre phase liquide et phase solide. La partie liquide ne contenant que de l’azote ammoniacal est épandue sur les sols et la partie solide contenant le carbone est compostée. Pour l’agronome, « c’est l’utilisation dans le Lot du digestat brut qui a été maintes fois dénoncée par la communauté scientifique ». Dans le communiqué des 11 associations suite au rapport relatif aux conditions d’exploitation du méthaniseur de Gramat, fin 2019, on pouvait lire: « Aucune association citoyenne ou environnementale, aucun collectif citoyen ne s’est opposé aux 4 méthaniseurs d’ANDROS qui traitent 940 000 t d’intrants qui deviendront 1440 tonnes de boues solides, épandues sur 385 ha. Si le même principe était appliqué à Gramat, il y aurait 92 tonnes à épandre, ce qui ne poserait pas de problème. »

Selon ces associations qui plaident pour une méthanisation adaptée à notre territoire, si un « Guide des bonnes pratiques de gestion des effluents d’élevages en milieu karstique » était réalisé comme dans le Doubs avec tous les partenaires concernés et notamment avec le Collectif Scientifique National pour une Méthanisation raisonnée (CSNM) qui comprend plusieurs disciplines (agronomie, hydrogéologie,…), nombre de problèmes seraient résolus.

Des préanalyses ont été effectuées sur les sols lotois entre 2018 et 2019 par le laboratoire Bourguignon et elle devraient être confirmées par l’étude nationale « Effets du digestat sur les sols » de l’INRA (2020-2023).

Enfin, espérons que l’Observatoire scientifique participatif de la méthanisation dans le Lot, mis en place pour cinq années, en janvier 2021, suite à la mission ministérielle, permettra d’évaluer l’impact environnemental de la méthanisation.