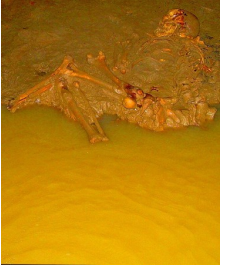

Au moment où notre territoire, à travers son festival d’automne Résurgence, s’apprête à célébrer les gouffres et les grottes qui font la renommée du Quercy et de la Vallée de la Dordogne en particulier, en nous plongeant dans les entrailles de la terre sur les traces des premiers explorateurs, retour sur le « Testament » d’un préhistorien. Dans le dernier bulletin de la Société des Etudes du Lot paru en juin, Michel Lorblanchet, Docteur en Préhistoire et ancien directeur de recherches au CNRS lançait un cri d’alarme face aux pollutions qui menacent l’immense réserve archéologique souterraine du Quercy.

Extrait: « Tous les scientifiques, dont les préhistoriens, lancent une alerte car ce patrimoine vulnérable est menacé de pollution par les infiltrations liées aux épandages des effluents agricoles industriels : lisiers et maintenant digestats […] Exemple : la grotte de Foissac qui est à la fois une grotte touristique ouverte au public (15 000 visiteurs par an), une grotte sépulcrale contenant 50 sépultures chalcolithiques datant de 5 000 ans, une grotte ornée contenant des peintures de bisons datant de 20 000 à 30 000 ans et un site paléontologique avec notamment des ossements de lions des cavernes. Or, la rivière souterraine de Foissac-La Jonquière est polluée par les effluents des élevages industriels, l’eau chargée de purin recouvre périodiquement les squelettes, les galeries sont envahies par des odeurs pestilentielles (arrêt des visites)… Finalement la rivière souterraine, La Jonquière, après avoir pollué la grotte préhistorique, ressort à Balaguier-d’Olt et déverse sa pollution dans la rivière le Lot. La grotte de Foissac donne un exemple parfait du fonctionnement karstique de nos causses. Qui accepterait que le cimetière d’un de nos villages du causse soit régulièrement baigné par les effluents des bergeries et porcheries industrielles ? C’est pourtant le cas de la nécropole préhistorique de Foissac depuis des dizaines d’années ) En outre la grotte de Foissac illustre l’inefficacité de notre système de protection : comme toutes les grottes ornées, Foissac est classée « Monument historique » depuis 42 ans et elle est pourtant depuis longtemps gravement polluée ! Autre exemple d’inefficacité de protection : l’Office du tourisme de Rocamadour a été construit au dessus de la grotte ornée des Merveilles pourtant classée « Monument historique » depuis 94 ans ! Mais, contrairement aux monuments historiques visibles comme les châteaux, les grottes classées ne comportent pas de périmètre de protection (d’un rayon de 500 m) parce que ce sont des monuments souterrains invisibles ! Les grottes préhistoriques, particulièrement les grottes ornées, sont extrêmement sensibles à la pollution. Les spécialistes dont je suis sont préoccupés par la protection des peintures ».

Retrouver ICI l’intégralité de l’article du bulletin n°2-2022 de la Société des Etudes du Lot qui nous a été transmis par Le Collectif Citoyen Lotois – Membre du CNVMch.

Dans un nouveau rapport, le constat de la Cour des comptes est sévère : la politique de soutien à l’agriculture biologique n’est tout simplement « pas à la hauteur de l’ambition affichée par les pouvoirs publics » et est « insuffisante ». La Cour penche résolument en faveur d’un développement du bio, rappelant que les « bénéfices » pour la santé et l’environnement de ce modèle d’agriculture ne font plus de doutes.

Dans un nouveau rapport, le constat de la Cour des comptes est sévère : la politique de soutien à l’agriculture biologique n’est tout simplement « pas à la hauteur de l’ambition affichée par les pouvoirs publics » et est « insuffisante ». La Cour penche résolument en faveur d’un développement du bio, rappelant que les « bénéfices » pour la santé et l’environnement de ce modèle d’agriculture ne font plus de doutes.