Voici les résultats du second tour dans notre commune et les évolutions par rapport à 2017 :

| Inscrits | 586 | + 18 |

| Votants | 472 | – 9 |

| Exprimés (52 blancs et 13 nuls) | 407 | – 10 |

| Emmanuel Macron | 241 | – 61 |

| Marine Le Pen | 166 | + 51 |

Voici les résultats du second tour dans notre commune et les évolutions par rapport à 2017 :

| Inscrits | 586 | + 18 |

| Votants | 472 | – 9 |

| Exprimés (52 blancs et 13 nuls) | 407 | – 10 |

| Emmanuel Macron | 241 | – 61 |

| Marine Le Pen | 166 | + 51 |

3 ans se sont écoulés depuis le premier rapport du Défenseur des droits sur la dématérialisation et les inégalités d’accès aux services publics. Durant ces 3 années, la transformation numérique de l’administration et des services public s’est poursuivie, entrainant une évolution profonde de la relation à l’usager. Dans le même temps, les politiques d’inclusion numérique ont tenté d’accompagner ces changements, particulièrement auprès des publics les plus vulnérables.

Pourtant, les délégués et les juristes du Défenseur des droits continuent de recevoir des réclamations toujours plus nombreuses, preuve que le mouvement de numérisation des services se heurte encore aux situations des usagers.

C’est pourquoi il est apparu nécessaire au Défenseur des droits d’établir un rapport de suivi sur les inégalités d’accès aux droits provoquées par des procédures numérisées à marche forcée. Ce rapport fait état des évolutions (parfois des progrès, parfois des reculs) observées ces dernières années et revient sur la façon dont les différentes préconisations émises dans le rapport de 2019 ont été – ou non – suivies d’effet.

Nous vous mettons ICI le contenu de ce nouveau rapport et vous pourrez notamment y lire (pages 42 à 44) la dépendance que subissent les personnes âgées. On y notera, ironiquement mais tristement, que le service des retraites de l’État explique qu’il accompagne les usagers qui éprouvent des difficultés à l’aide d’un film explicatif disponible sur le site de l’ENSAP : comment visionner le film quand on ne sait pas utiliser internet et pire quand on n’a pas d’ordinateur ?

Voici les résultats officiels du 1er tour dans notre commune et l’évolution des candidats (pour ceux qui se représentaient) par rapport à 2017 :

Inscrits : 586 / Votants 497 (84,8%) / Exprimés : 486 (identique à 2017)

| 2022 | 2017 | |

| Jean-Luc Mélenchon | 122 | 109 |

| Emmanuel Macron | 118 | 139 |

| Marine Le Pen | 95 | 80 |

| Jean Lassalle | 41 | 17 |

| Eric Zemmour | 24 | |

| Valérie Pécresse | 24 | 69 (F. Fillon) |

| Yannick Jadot | 19 | |

| Fabien Roussel | 16 | |

| Anne Hidalgo | 16 | 42 (B. Hamon) |

| Nicolas Dupont-Aignan | 6 | 17 |

| Philippe Poutou | 4 | 4 |

| Nathalie Arthaud | 1 | 3 |

Compte tenu du nouveau rapport toujours plus alarmant du GIEC, peut-on se permettre de ne pas faire face à l’urgence climatique, sociale et démocratique pour nos enfants, petits enfants et toutes les générations à venir ?

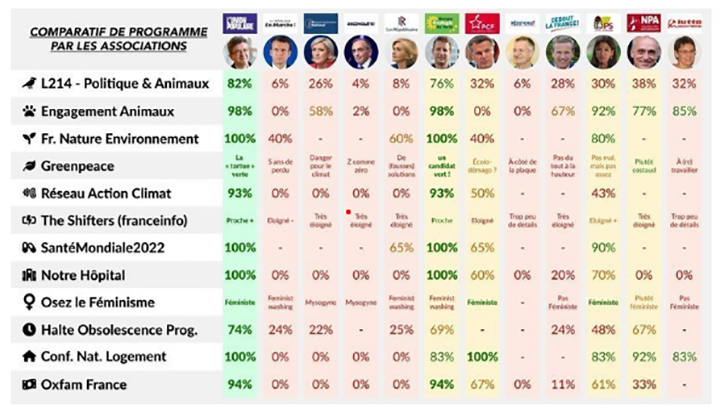

12 associations connues et reconnues font part de la convergence – ou non – des programmes des différents candidats par rapport à leur thème de prédilection.

Le tableau synthétique ci-dessous présente les résultats pour les 12 candidats. A vous de voir, mais lundi il risque d’être trop tard.

Pour aller plus loin, différents sites de presse ont mis en ligne leurs comparateurs de programme.

Nous vous proposons ICI celui de France Bleu, média de la ruralité par excellence ainsi qu’ICI celui du Figaro.

La philosophe politique spécialisée dans les questions de santé, Barbara Stiegler, était l’invitée de la Grande Table des idées, émission de France Culture, à l’occasion de la sortie d’un petit livre de 60 pages publié chez Gallimard. Vice-présidente du Comité d’éthique du CHU de Bordeaux et membre du Conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle Aquitaine, elle co-signe ce tract « Santé publique année zéro » avec le Pr François Alla (lui-même conseiller du ministre de la santé en 2009/2010, tout son parcours ICI). L’occasion pour cette chercheuse de faire un bilan politique de la gestion de la crise sanitaire.

Durant la pandémie s’est progressivement installée dans les esprits l’idée que si notre démocratie avait été suspendue, c’était pour notre santé et pour la santé publique. Or, par un retour historique sur les 50 dernières années, Barbara Stiegler montre que l’efficacité en matière de santé ne repose pas sur l’opposition entre santé et démocratie mais au contraire que l’on ne peut pas progresser en matière de santé sans la démocratie sanitaire. Alors que les études d’impact des mesures sanitaires commencent tout juste à faire leur apparition dans les revues scientifiques internationales, il faudra selon elle des années pour dresser un panorama de leurs conséquences tant sur le plan du COVID lui-même et la prise en charge des personnes à risques que sur le plan sanitaire somatique. La philosophe nous explique comment la consultation, par quelques personnes à la tête de l’Etat, de cabinet privés non spécialisés en matière de santé s’est substituée à la concertation scientifique. Le discours clair et précis de Barbara Stiegler est très éclairant.

La vidéo de cet entretien en accès direct ci-dessous:

Il est heureux de constater le grand élan de solidarité et les généreuses politiques d’accueil mises rapidement en place par les pays européens pour recevoir les populations ukrainiennes fuyant les bombardements. Spectaculaire revirement de posture à l’égard des exilés pour l’Europe et plus particulièrement pour ses pays frontaliers à l’Est, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Souvenons-nous que durant l’année 2021, les zones frontalières avec la Biélorussie de ces trois pays ont été le siège de violation systématique des droits de l’homme à l’égard des réfugiés.

A la frontière polonaise

Quelques milliers de réfugiés en provenance d’Afghanistan, d’Irak, du Yémen, d’Iran et de Syrie (toujours en guerre depuis 10 ans), des femmes, des hommes et des familles avec enfants se sont retrouvés bloqués notamment à la frontière polonaise, ne pouvant ni retourner sur leur pas, ni entrer dans l’union européenne. Des migrants pris au piège de conflits géopolitiques, poussés d’un côté par les forces biélorusses cherchant à déstabiliser l’Union Européenne et de l’autre par les autorités polonaises ultraconservatrices employant la méthode forte pour repousser les réfugiés.

Une situation inhumaine

En Pologne, ces réfugiés utilisés comme des armes diplomatiques ont été contraints de passer l’hiver dans l’immense forêt de Białowieża traversée par la frontière. Plus d’une dizaine d’entre eux y ont trouvé la mort par hypothermie, épuisement, noyade, manque de nourriture… Depuis le mois de septembre 2021, l’état d’urgence instauré en Pologne a transformé cette zone, le long de la frontière de 400 km, en zone de non-droit en interdisant l’accès aux journalistes mais aussi aux associations humanitaires. Les réfugiés abandonnés de tous vivent sans abri sous des températures inférieures à zéro degré et restent sans assistance médicale et humanitaire. Seuls une poignée d’activistes polonais bravent les interdits et la surveillance des 10 000 soldats venus porter renfort aux gardes-frontières pour leur porter secours.

Un nouveau mur à l’Est

Dans le même temps, la Pologne entreprend la construction d’un mur de barbelé sur 180 km équipé de caméras et de capteurs à détection (coût 350 M d’euros) au cœur d’une des dernières forêts primaires d’Europe, projet dénoncé par les écologistes (pour en savoir plus sur Reporterre ICI). Ce pays a été devancé quelques mois plus tôt par la Lituanie qui annonçait une barrière métallique de 500 km le long de la frontière avec la Biélorussie, tout en rejetant dans leur totalité les 230 demandes d’asile traitées.

Les droits humains bafoués

En octobre 2021, la Pologne a légalisé le refoulement des migrants et des demandeurs d’asile par la force, ce qui est illégal en vertu des conventions européennes et internationales des droits de l’homme sur le droit d’asile. Amnesty international a déclaré que la Pologne et la Lituanie ont violé les lois internationales en ne respectant pas les droits des migrants et en limitant l’accès des demandeurs d’asile sur leur territoire. L’UE et ses états membres qui critiquaient jusque là l’état des droits de l’homme en Pologne se disent alors solidaires de celle-ci tout en craignant une catastrophe humanitaire.

Du côté de chez nous

Les associations humanitaires continuent d’interpeller les pouvoirs publics pour mettre à l’abri les exilés. Dans un appel à manifestation pour la mise à l’abri de 150 afghans vivant sous tente dans un parc à Pantin, on peut lire sur le site d’Utopia 56 : « Les multiples appels à la solidarité avec les Ukrainien·nes et les moyens mis en place interrogent celles et ceux qui, depuis des mois, des années, accueillent et secourent des personnes exilées qui dorment sous des tentes. Une réalité qui vient mettre en lumière le manque de volonté d’accueil des pouvoirs publics au détriment du respect de la dignité et des droits humains. »

A Calais, seuls les ukrainiens ont été pris en charge par la mairie, les autres réfugiés qui ont aussi vécu l’expérience de la guerre et de l’exil continuent à vivre sous tente dans la boue et à être expulsés tous les matins (retrouver ICI un reportage de Reporterre).

Cette attitude discriminatoire des autorités françaises en matière d’accueil est parfaitement illustrée par la phrase scandaleuse du président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale: « Ce sera sans doute une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit” en parlant du flux migratoire en provenance de l’Ukraine.

La solidarité : un délit ?

Paradoxalement, et bien que le délit « de solidarité » n’existe pas juridiquement, régulièrement en France comme chez nos voisins européens, nombre de personnes apportant une aide à une ou un exilé.e « de moindre qualité » comparaissent encore en justice. Ainsi, sur le média dédié aux migrants Les dreamers, on peut lire cet article relatant la condamnation à treize ans de réclusion et 500 mille euros d’amende pour Mimmo Lucano, ancien maire d’un village calabrais, qui avait imaginé un système d’accueil efficace des migrants dans son village déserté de ses habitants.

Pour aller plus loin:

Un extrait d’une étude universitaire sur la « crise » migratoire à la frontière Biélorusse ICI

Un reportage du média Euronews dans un camp de réfugiés organisé par la Biélorussie ICI

Et parce que « il faut rire de tout » comme disait Pierre Desproges, une chronique de l’humoriste Waly Dia dans l’émission Par Jupiter ICI

Suite à nos deux articles précédents consacrés à des projets de tiers-lieux, l’un aux Quatre Routes du Lot et l’autre à Gignac, vous avez certainement envie d’en savoir davantage au sujet de ces espaces hybrides, berceaux d’initiatives collectives. D’autant que la définition de « tiers-lieu » est plutôt floue et que le mot est devenu une sorte de fourre-tout. Il paraît d’ailleurs que 8 personnes sur 10 ne savent pas de quoi il s’agit. Nous vous livrons donc le résultat notre petite enquête.

Tout d’abord, la définition du Ministère de la cohésion des territoires : « Les tiers-lieux sont des espaces physiques « pour faire ensemble » : coworking, microfolie, campus connecté, atelier partagé, fablab, garage solidaire, social place, makerspace, friche culturelle, maison de services au public… Les tiers-lieux sont les nouveaux lieux du lien social, de l’émancipation et des initiatives collectives. Ils se sont développés grâce au déploiement du numérique partout sur le territoire. Chaque lieu a sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, sa communauté. Mais tous permettent les rencontres informelles, les interactions sociales, favorisent la créativité et les projets collectifs. En résumé, dans les tiers-lieux on créé, on forme, on apprend, on fabrique, on participe, on crée du lien social… ». Il ne vous aura pas échappé que cette définition fourmille de mots anglais qui trahissent les origines du concept de tiers-lieux.

La notion de tiers-lieu remonte aux années 80 et aux travaux du sociologue américain spécialisé dans les questions urbaines, Ray Oldenburg. Selon sa définition, le troisième lieu, entre le domicile (le premier) et le travail (le second) fait référence à des espaces où les individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle. Parce qu’ils instaurent d’autres appropriations et partages de l’espace, ils sont selon lui importants pour la société civile, la démocratie et l’engagement civique. Plus tard, c’est la mutation des modèles traditionnels de travail et d’apprentissage qui a fait renaître la notion de tiers-lieu inspirée d’Oldenburg et qui donnera le jour à Berlin en 1995, au premier espace de travail coopératif historique, le C-base. Fondé sous forme d’un « hackerspace » participatif avec un accès gratuit au réseau internet, il est rapidement popularisé sous le terme de « coworking » lié à ces nouvelles méthodes de travail collaboratives. En France, le 1er coworking, « La Cantine », voit le jour à Paris en 2008.

Un espace de coworking

Si l’espace de coworking est peut-être le plus connu, il y a une multitude de tiers-lieux, comme en témoigne la définition du ministère, avec des vocations différentes. Alors, pour s’y retrouver, nous allons nous appuyer sur la classification de Raphaël Besson, chercheur en économie territoriale et développement local. Cette typologie, d’ailleurs basée sur les travaux d’Oldenburg, père des tiers-lieux, distingue :

Au-delà de ces catégories, beaucoup d’espaces hybrides et multiformes voient le jour avec toujours les mêmes préoccupations: développer « le faire ensemble » et retisser des liens.

Micro-Folie de Sevran pour amener l’art en banlieue

Si chaque tiers-lieu est unique car il est à l’image des besoins et des opportunités de son territoire, il repose toujours sur les mêmes notions clés:

Finalement, nous pourrions définir le tiers-lieu comme tout espace ouvert et hybride, entre écosystème créateur de valeur et lieu de vie. Sa principale vocation est de favoriser les échanges et les rencontres entre des acteurs hétérogènes d’un territoire donc le bien vivre ensemble, tout en activant les ressources locales et, in fine, créer de la valeur (économique, sociale, éducative…) sur ce dernier.

Espace décloisonné et ouvert sur l’extérieur, le tiers-lieu s’inscrit dans l’idée que chaque personne a quelque chose à apporter pour participer à la vie de la communauté et que chacun est à la fois usager et contributeur de cet espace partagé. En s’appuyant sur l’expertise des porteurs de projet, la mise en place de celui-ci se fait en général à travers une démarche participative de co-construction avec les citoyens. Les activités qui sont proposées dans ces espaces correspondent à des besoins identifiés du territoire. En permettant de repenser et de relocaliser la création d’activités au sein des territoires, en proposant des projets inclusifs, les tiers-lieux offrent une réponse à la disparition des lieux de socialisation traditionnels, à la désertification, à la fracture numérique et à l’isolement culturel.

Enfin, pour comprendre ces endroits atypiques et découvrir les formes très différentes qu’ils peuvent prendre, deux journalistes ont entrepris un tour de France des tiers-lieux qu’elles nous restituent sous forme d’un podcast documentaire intitulé « T’as de beaux lieux ». Tous les 15 jours, elles nous livrent un reportage consacré à un de ces lieux qui changent le monde, ces nouveaux espaces d’expérimentation qui tentent d’inventer une société plus soutenable, plus durable. Pour les oreilles curieuses, c’est ICI !

Alors que le numéro de mars du mensuel, le Monde diplomatique, partait pour l’impression, l’armée russe n’avait pas encore attaquée l’Ukraine. Cependant, dans le numéro de février, alors que les menaces d’une intervention militaire russe étaient réelles, le chercheur David Teurtrie dans un article » Ukraine, pourquoi la crise », faisait une analyse pertinente de la genèse de ce conflit et de ses enjeux géopolitiques. À la demande d’un grand nombre de ses lecteurs, le journal a mis cet article en accès libre. Alors que l’émotion et l’indignation sont à leur comble et à juste titre, il semble nécessaire de prendre un peu de recul pour contextualiser cette situation tragique et appréhender dans leur complexité les relations internationales qui ont fait le terreau dans lequel s’enracine ce conflit.

La crise en Ukraine au moment des accord de Minsk en 2015

La crise en Ukraine au moment des accord de Minsk en 2015

Selon l’auteur, « le malentendu remonte à l’effondrement du bloc communiste en 1991 ». Alors que l’OTAN n’avait plus lieu d’être puisqu’elle avait été créée pour faire face à la menace soviétique, aucun schéma d’intégration de cette autre Europe n’a été proposé. Pourtant les élites russes n’ont jamais été aussi pro-occidentales qu’à cette période. Six ans plus tard, contrairement à ce qu’avaient promis les dirigeants occidentaux à M. Mikhaïl Gorbatchev, l’OTAN s’élargit à tous les pays d’Europe de l’Est. En 1999, Boris Eltsine, qui avait œuvré à l’implosion de l’URSS, ne voit pas sa contribution récompensée mais sort au contraire comme le grand perdant sur le plan géopolitique de la guerre froide et les élites russes se sentent trahies.

Lorsque l’Alliance Atlantique entre simultanément en guerre contre la Yougoslavie, l’OTAN, bloc défensif, se transforme en alliance offensive et viole le droit international, viol réitéré par les États-Unis lorsqu’ils poussent à la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo, juridiquement province serbe et quand ils envahissent l’Irak sans aval de l’ONU. Selon, David Teurtrie « les Occidentaux ayant ouvert la boîte de Pandore de l’interventionnisme et de la remise en cause de l’intangibilité des frontières sur le continent européen, la Russie leur répond en intervenant militairement en Géorgie en 2008 […] Mais, en remettant en cause l’intégrité territoriale de la Géorgie, la Russie viole à son tour le droit international. »

Retrouver l’intégralité de l’article « Ukraine, pourquoi la crise » en accès libre ICI

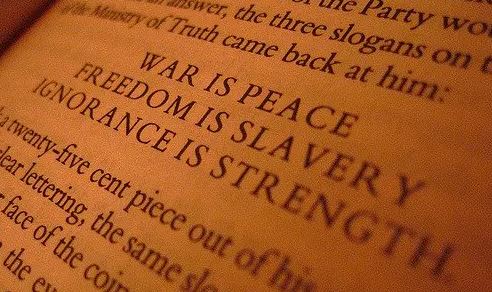

La traduction de « вооруженные силы россии гарант мира » est « Les forces armées russes garantes de la paix ».

Quand on voit ce genre de slogan, on ne peut pas ne pas penser au roman « 1984 » dans lequel le ministère de la Paix s’occupe de la guerre, celui de l’Amour du respect de la loi et de l’ordre, et celui de la Vérité de la propagande.

Extrait de « 1984 »

Il est possible de faire un don pour aider les Ukrainiens auprès d’associations reconnues, permettant de s’assurer de la bonne affectation des fonds et de contrer les escroqueries en tous genres qui se multiplient depuis le début du conflit, y compris par le biais d’associations spécialement créées pour la circonstance.

Voici 4 organismes labellisés « Don en confiance » auxquels vous pouvez donner :

Et n’oubliez pas – le cas échéant – de cocher la case « Urgence Ukraine » pour la bonne affectation de votre don.

Merci pour eux.